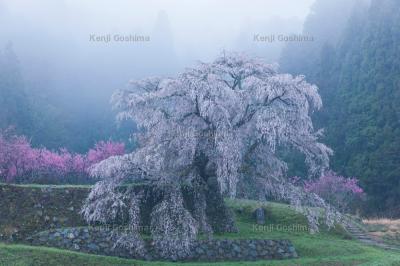

「大照寺跡のしだれ桜」山里の高台にある樹齢300年の江戸彼岸枝垂桜

大照寺跡のしだれ桜は奈良県山添村の高台にある樹齢300年の一本桜。支柱もなく樹勢が旺盛なため、写真向きの桜として知られている。

「大照寺跡のしだれ桜」の写真ギャラリー

大照寺跡のしだれ桜の概要

大照寺跡のしだれ桜は奈良県山添村の的野地区の高台にあり、山添村指定天然記念物に指定されています。樹齢は300年を超える古桜ですが、今でも樹勢は旺盛で、堂々とした姿で花を咲かせます。

大照寺跡のしだれ桜 撮影のポイント

[タイミング]

・桜の見頃は例年4月中旬

[光の条件]

・桜の前からは南西方向の撮影(午前中の早いうちが順光)

・西側の道路からの撮影は午後が順光(午前中の逆光も良い)

[注意事項]

・道が狭いので、車は下の道路の邪魔にならないところに置くのが望ましい

大照寺跡のしだれ桜へのアクセス

「道の駅 針テラス」から国道369号を北上。2kmほど走ると「馬場」という交差点があるので、そこを右折して県道246号へ入ります。この道は途中から県道25号に変わります。

3kmほど走るとS字にカーブするところがあり、その少し先の丘の上に「大照寺跡のしだれ桜」はあります。県道の横の道路に入り、そこからさらに山の上に向かう細い道を入っていきます。大照寺跡に向かう上り坂は細く、上に駐車スペースも無いので、下の道で邪魔にならないところに駐車して歩いて行くのが良いです。

県道25号より一本奥の道に入ります。奥の道路は川と民家に挟まれた道になっています。

「大照寺跡の入口」

県道から一本裏の道に入り、そこからさらに細い道に入ります。写真の赤い矢印を登っていきます。軽自動車やコンパクトカーだと登れなくは無いですが、大きめの車は危険です。

道路の左側に「大照寺跡のしだれ桜」の案内板が出ていました。

ここからは200mほど登ります。一度大きな左カーブがあります。

こちらが最後の分岐。ここも細い道です。これを登ると大照寺跡に到着です。

「桜の前の様子」

こちらが桜の前の様子です。一応、駐車場のようになっていますので、バイクで来た時はここに駐輪することが可能です。

「青空と枝垂桜」

大照寺跡のしだれ桜の前に立っての撮影です。この位置からは左右に大きく枝を伸ばし、半円形で整った形をしています。桜の根元付近には案内板、左側には廃屋があります。

大照寺跡「枝垂桜」 村天然記念物

本州中部以西に分布するエドヒガンの枝垂種で、シダレザクラ、別名「イトザクラ」と呼ばれています。本樹は崖の上に生育し、地上1.2mで、幹は四分枝しているので、幹周は地上1mのところで285cmあり、樹高10mあります。

また、四分枝した幹のうち一枝幹は2mの箇所で枯死していますが、残りの枝幹はそれぞれに枝を四方に広げ、樹勢は旺盛です。その生育地が高地であり、県下でも北方に位置すること等の育成環境を考えると貴重な存在と言えます。

(以上、案内板より)

「高台の孤高の桜」

桜の全体がわかる写真はこの構図になります。しかし、案内板が入ってしまうので、作品的に仕上げるのであれば他の位置からの撮影の方が良さそうです。

「廃屋」

すぐ横には廃屋があります。昔は寺の住職などが住んでいたのでしょうか。廃屋と桜のコラボを撮影することができ、昔にタイムスリップしたような写真が撮れますよ。

「奥から見た大照寺跡のしだれ桜」

大照寺跡からさらに坂を上に登ってみました。こちらからは見下ろす感じの構図で撮影することができます。

上記の位置から望遠レンズで大照寺跡のしだれ桜を撮影してみました。斜光に輝く桜の花がとても美しく、ここからの構図は良さそうです。

写真の左側に写っていますが、青い倉庫のようなものがあるので、それが入らないように注意した方が良いでしょう。

上記の画角だと左の倉庫が入ってしまうので、さらに桜をアップで撮影しました。背景が山になるので、光に輝く桜の花が良く映えて美しい写真になりました。

「縦構図」

背後の山との距離感がとても良いです。高台の縁から飛び出すように立っていることがわかり、高台に立つ孤高の一本桜という雰囲気が出る写真になりました。

この桜は写真愛好家に好まれているようですが、撮影してみるとそれが良くわかります。

太い幹、そしてV字の太い枝が力強さと300年という年月を感じさせます。

大照寺跡のしだれ桜 アクセスマップ(地図)

撮影スポット情報

| 項目 | Data |

|---|---|

| 名称 | 大照寺跡のしだれ桜 |

| ふりがな | だいしょうじあとのしだれざくら |

| 郵便番号 | 630-2202 |

| 住所 | 奈良県山添村大字的野975 |

| 駐車場 | 無 / |

| トイレ | 無 |